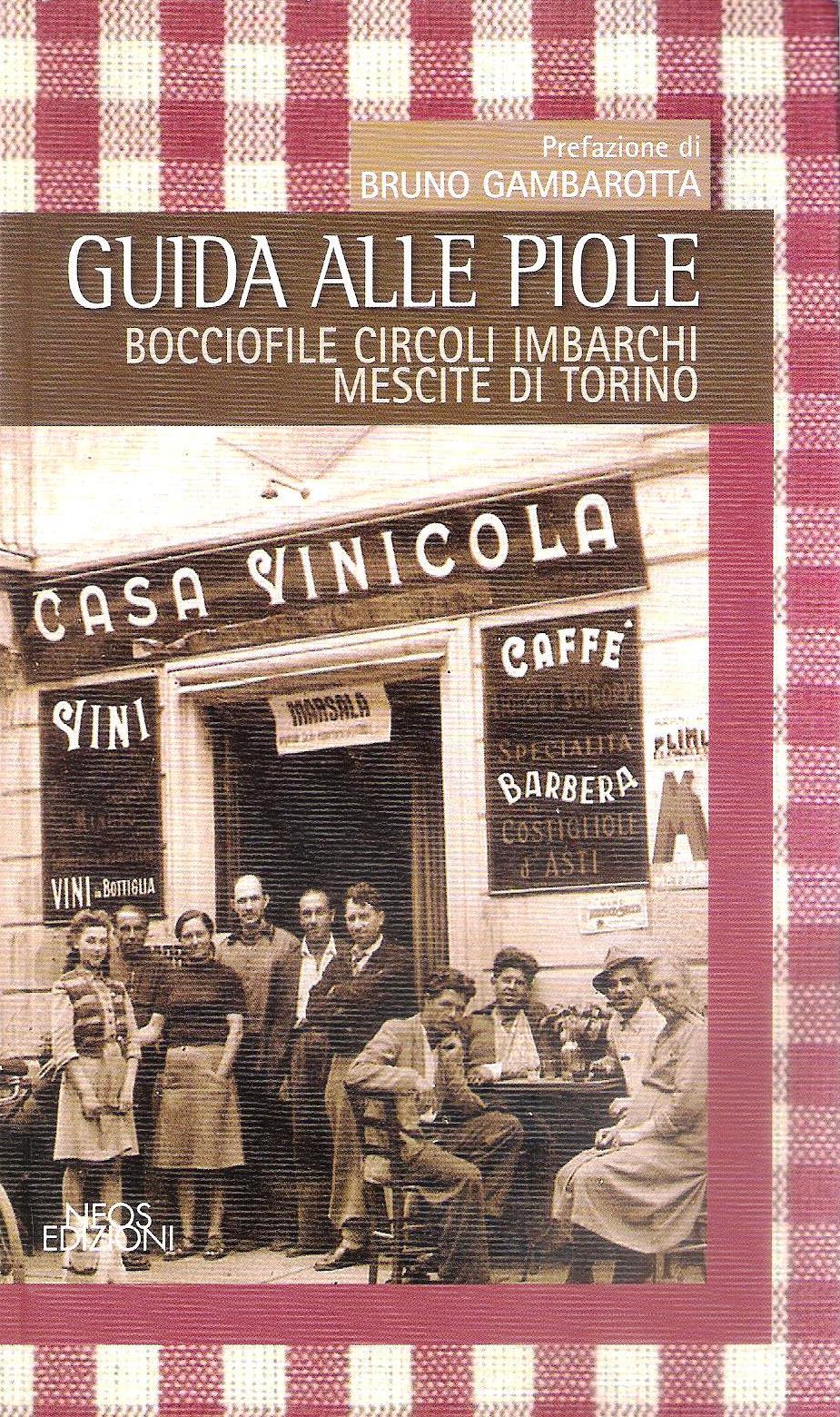

AA. VV. GUIDA ALLE PIOLE – BOCCIOFILE CIRCOLI IMBARCHI MESCITE DI TORINO – Prefazione di Bruno Gambarotta, NEOS EDIZIONI, Rivoli (TO), Novembre 2010, pp. 120, € 10,00

Recensioni a cura di:

Claudio Bellavita, Barbara Bordon,

Carlo Borgiattino, Edoardo Di Mauro,

Gianni Remondino, Laura Remondino,

Mino Rosso, Gianni Sartorio,

Caterina Schiavon, Manuela Tartari

Introduzione<em> di Gianni Sartorio</em>

Chi è stato giovane negli anni ’70 ricorda un felice peregrinare di piola in piola anche in ore non esattamente dedicate al vino e al cibo.

Si tagliava da scuola e c’era chi cominciava a trincare qualche vinaccio anche prima di mezzogiorno.

Erano locali fumosi dove, come davanti alle fabbriche, si sperimentava un’inedita e poi scomparsa simbiosi fra studenti borghesi e proletariato, fatta di anziani seduti davanti al quartino e al mazzo di carte e di giovani a strologare di politica e signorine.

E si gustavano le cose vere della cucina povera piemontese servite su tovaglie a scacchi, dal salame agli ovetti, alle immancabili acciughe al verde e, ça va sans dire, i tomin eletric.

Prefazione <em>di Bruno Gambarotta</em>

Da dove iniziare un discorso sulle piole? Si potrebbe intanto cercare di definire un modello ideale di piola, elencandone i tratti caratteristici in modo che il lettore possa verificare sul terreno, nell’uso pratico della guida, quanto quelle esistenti differiscano dal modello, senza che questo diventi un canone rigido di esclusione o di inclusione ma rimanga un gioco.

Dunque cominciamo, lasciando libero il lettore di aggiungere o togliere tessere da questo puzzle. Gli arredi devono essere di legno. Sul ripiano dei tavoli troviamo i cerchi prodotti dai bicchieri e dalle bottiglie di vino. Il lungo bancone di legno un tempo era protetto da una barra di ottone ma se ora manca pazienza. Un punto imprescindibile è che si serva vino sfuso, in quartini, mezzi litri e litri. Peraltro la lodevole abitudine di vendere vino sfuso sta tornando alla grande. Una o più pareti sono occupate da scaffalature con bottiglie di vini che devono essere piemontesi o tutt’al più, dell’Oltre Po pavese. Vini liguri e valdostani sono tollerati. Ci commuoviamo se esiste anche una nicchia con bottiglie impolverate protette dal cartello “non in vendita”. Su quei ripiani ritroviamo le etichette della nostra infanzia: il Bianco Sarti, il Millefiori Cucchi con i rametti ornati di cristalli di zucchero, il Rosso Antico, il liquore Galliano, l’Alkermes, l’Hermite, l’Alpestre, il Doppio Kummel, il Vov, il Fiamma Verde (90 gradi!). Nella nostra piola ideale si deve poter mangiare qualcosa a tutte le ore, anche solo stando appoggiati al bancone. Alcuni piatti sono facoltativi, altri di rigore. I piatti obbligati sono le uova sode ancora da sgusciare con la saliera a portata di mano, le acciughe al verde e almeno un paio di frittate a scelta, con le erbe, le ortiche, le cipolle, le patate o le verdure. Facoltativi, ma meritevoli di una menzione d’onore sono le milanesi e le zucchine in carpione, i peperoni con la bagna caoda, il cotechino con la purea e la lingua salmistrata. Alle pareti vecchi calendari, pubblicità di prodotti fuori mercato da trent’anni; infilate negli interstizi fra il vetro e la scanalatura troviamo le cartoline inviate dai clienti che sono andati in vacanza in località termali o tutt’al più a Varigotti. Perfetto il santuario di Oropa, Sanremo e Bordighera sono tollerati. I frequentatori abituali: qui tocchiamo il punto centrale del nostro identikit, perché la piola deve essere un punto di ritrovo, un club senza tessere, frequentato da un certo numero di clienti che nel corso del tempo hanno acquisito il diritto di arrivare e di sedersi ai tavoli senza essere importunati dal padrone che viene a prendere l’ordinazione. La perfezione è raggiunta quando è presente una tipologia di avventori che, una volta che si sono seduti al tavolo o si sono appoggiati al bancone, vengono tosto raggiunti dalla loro consumazione abituale, senza che l’abbiano ordinata. Ci sono anche gli avventori di passaggio, ci mancherebbe, ma questi devono sentirsi un tantino fuori posto. Ordinano, consumano, pagano e vanno via. Infine, il nome sull’insegna, rigorosamente in italiano (Il caffè del Ponte, la Trattoria

d’Oriente, la Cantina dei Passeggeri) o in piemontese (la Ciabota). Nell’assemblaggio del nostro modello ideale dobbiamo prevedere anche dei complementi facoltativi, meritevoli di elogio: la stufa in ceramica, il gioco da bocce, quello delle freccette e la topia o pergolato di uva fragola. Il padrone della piola non ha difficoltà a manifestare la sua fede sportiva che nella maggioranza dei casi è granata, come si deduce dal quadro appeso alla parete dietro la cassa con la foto a colori del grande Torino. Avvicinandosi la festa di Pasqua ci sarà la lotteria con una tabella dei 90 numeri del gioco del lotto. Accanto a ogni numero c’è lo spazio per scrivere il nome del giocatore che ha comprato il biglietto. Vincono i primi tre numeri estratti sulla ruota di Torino: sono tre uova di Pasqua di grandezza decrescente ma quello che spetta al primo estratto ha dimensioni mostruose, tale da costringere il fortunato vincitore, se non ha un cuore di pietra, a donarlo all’orfanotrofio più vicino. La nostra piola ideale è frequentata soprattutto da persone appartenenti a due fasce di età: giovani e vecchi; gli adulti sono poco rappresentati. I vecchi tacciono o giocano a carte; lo sguardo perso nel vuoto, scuotendo la testa in segno di disapprovazione, non perdono una parola di quello che dicono i giovani seduti al tavolo vicino che discutono accavallando voci concitate. La presenza di giovani nelle piole è un buon termometro della passione civile; va a ondate, è un fenomeno ciclico, quando la passione ristagna e prevale il privato i giovani diradano e frequentano altri luoghi, dove possono meglio stordirsi e attutire la sensazione di stare sprecando una stagione della vita che non ritornerà.

A Torino le piole sono sempre esistite ma non è facile tracciarne una mappa poiché nelle guide e nei documenti comunali non venivano classificate come tali. Prendiamo il volume dedicato a Torino dell’immenso (42 volumi!) “Dizionario Storico – Statistico – Commerciale degli stati di S.M. il Re di Sardegna” di Goffredo Casalis. È del 1851 e scrive: “Vi sono in questa città 159 osterie, 21 cantine, 22 trattorie, 42 venditori di brandwin (dal dizionario di Vittorio di Sant’Albino: brandvin, specie d’acquavite) e 157 venditori di vino all’ingrosso ed al minuto da esportarsi. I caffè sono 98, i liquoristi 50 ed i venditori di sola birra 40”. Se sommiamo le osterie, le cantine e i venditori di vino abbiamo 337 locali che possiamo con una certa approssimazione classificare come piole. Il confine tra piola e trattoria è molto labile; è sufficiente, nelle ore del pranzo e della cena stendere sui tavoli una tovaglia a quadretti o di carta, metterci piatti, posate, bicchieri e un tovagliolo perché la piola diventi anche trattoria. Il menù che prevede pochi piatti non è scritto ma recitato a memoria da chi viene a prendere l’ordinazione e comunicato a voce in cucina, in modo che tutti i presenti sentano cosa abbiamo intenzione di mangiare. L’ordinazione non deve andare in porto senza difficoltà, altrimenti ci troveremmo in un ristorante. Si apre un ventaglio di possibilità: se siete in quattro e avete ordinato lo stesso piatto, chi ha preso l’ordinazione tornerà al tavolo annunciando che ne sono rimaste solo due porzioni, in modo da innescare tutto un balletto di “prendilo tu, io ne faccio a meno”; se ciascuno ha ordinato un piatto diverso, è matematico che uno o due siano finiti e che gli sfortunati debbano ripiegare sulla seconda scelta. Ma va sempre bene, è sempre “cucina casalinga”: nella piola / trattoria non troveremo mai quell’orrenda espressione che segnala sul menù “cucina tradizionale rivisitata”.

Possiamo perciò gratificare del titolo di piola anche la Trattoria dei Pesci Vivi gestita dal padre di Francesco Tamagno, il più grande tenore di tutti i tempi che con la potenza della sua voce stimolò Giuseppe Verdi a rimettersi al lavoro dopo quindici anni di silenzio e a comporre l’Otello su libretto di Arrigo Boito. Francesco Tamagno e Francesco Cirio sono i due eroi di Porta Palazzo.

La Torino descritta o guida storico-amministrativa della Città di Torino indispensabile ad ogni forestiero o cittadino torinese, compilata da Augusto Lossa e pubblicata nel 1863, è l’unica guida, fra le numerose da noi consultate, che citi, nel capitolo dedicato alla ristorazione, una Trattoria dei pesci vivi. Il Lossa la colloca sul corso santa Barbara, senza specificare il numero civico. Il corso santa Barbara corrisponde all’attuale corso Regina

Margherita per il braccio destro voltando le spalle a via Milano; il lato sinistro era denominato via san Massimo. Per gestire la trattoria e trarne il guadagno sufficiente a nutrire una moglie e quindici figli (ma dieci ne moriranno nell’arco di due anni, dal ’60 al ’62), papà Tamagno pagava al Comune una tassa annuale di lire 10, l’equivalente di 20 chilogrammi di pane di prima qualità, visto che quest’ultimo costava lire 0,50 al chilo. Il vino ordinario da tavola che veniva servito ai clienti dei Pesci Vivi costava dalle 18 alle 25 la brenta, perciò al litro dai 36 ai 50 centesimi. Secondo le tabelle dell’Istat, per raffrontare i prezzi del 1861 con quelli odierni bisogna moltiplicarli per 6800 volte. Il vino più a buon mercato costava al litro 1,26 euro. Un semplice biglietto d’ingresso per la platea del teatro Regio costava ben 3 lire, cioè più di 10 euro di oggi, una cifra che richiedeva nel giovane Francesco, cameriere di complemento nella trattoria paterna, doti di accumulatore di mance e di accanito risparmiatore, doti che gli verranno accreditate anche in seguito, quando alla ristrettezza farà seguito l’opulenza.

Senza fare lo spoglio sistematico, anno per anno, delle guide di Torino consultabili presso l’Archivio Storico della città di Torino, possiamo affermare che l’alto numero di bottiglierie, locande e trattorie attive nella nostra città è una costante. Se prendiamo a campione la guida Marzorati del 1917 (terzo anno di guerra!) le bottiglierie presenti sono ben 880; fra le insegne dei locali citiamo: Il Monferrato, lo Scalo d’America, i Tre Canarini, il Vascello d’Oro, la Primavera, la Cuccagna, l’Aurora.

Molto più interessante ai nostri fini è uno spoglio, per forza di cose incompleto, dei romanzi e dei racconti degli autori piemontesi, nella convinzione che gli scrittori realisti sono fra i più sensibili sismografi della vita sociale. La presenza, nei loro testi narrativi, delle piole o osterie che dir si voglia, testimonia la loro centralità nel panorama cittadino.

Una perfetta descrizione della metamorfosi di una piola in un bar si trova in un libro di racconti di Luigi Davì pubblicato nella prestigiosa collana “I Gettoni”, diretta di Elio Vittorini per l’editore Einaudi, collana che vide l’esordio di molti grandi scrittori; due nomi fra i tanti, Beppe Fenoglio e Giovanni Arpino. Il libro di Davì, uscito nel 1957, era intitolato Gymkhana-Cross. Il protagonista ritorna a Torino dopo una lunga assenza, va all’osteria e la trova trasformata in un bar. “Era un’osteria di tipo tradizionale, trasandata, con l’impiantito di legno che rispondeva ai passi e l’orologio a pendolo appeso al muro; coi tavoli tarlati, d’un marrone brunito, e una scansia a intarsi per le bottiglie pregiate. (…) L’osteria s’era trasformata in un bar, adattandosi alle esigenze moderne. (…) Avevano buttato giù i muri per sostituirli con porte e finestre a tutto vetro, avevano divelto quel senso di appartato dell’osteria per farne un posto da gente più distinta, da gente che ci entrasse appunto per intrattenersi mettendosi in mostra, e non per ubriacarsi in pace. Era una cosa da città, completa di tubi al neon, adesso, con sedie e tavoli con le gambe e i bordi in metallo cromato: una cosa elegante. Da prenderci la bibita d’estate ed il ponce d’inverno, mai vino. (…) Ricordava fissi alle pareti, di tavolo in tavolo e racchiusi nel legno delle cornici ovoidali, i pezzi di carta-vetro resi rossicci dall’uso, dallo sfregarci gli zolfanelli. Così caratteristici. Ed il quadro raffigurante la caccia al cinghiale. E là vicino al banco la poesia Ode al vino, incollata su compensato, trapunta da sberleffi di mosche da non potersi leggere. Ora c’era l’orario dei pullman, nello stesso posto: non certo ameno e non certo esatto come la poesia”.

Italo Calvino non era un frequentatore di piole; raccontano i suoi amici che negli anni torinesi della gavetta come semplice redattore della casa editrice Einaudi e collaboratore dell’Unità, per nutrirsi andasse talvolta nelle latterie. La piola, per il suo Marcovaldo è piuttosto un luogo di perdizione. Nel racconto La fermata sbagliata Marcovaldo va da solo al cinema per trovare qualche sollievo da una famiglia (moglie e sei figli!) stipata in un seminterrato di via Pancrazio Pancrazietti. Quando, al termine della proiezione, esce sulla strada, si trova immerso in una nebbia così fitta che gli fa perdere la fermata del tram vicino a casa. Quando se ne accorge scende e si trova su una piazza deserta e

sconosciuta. Unico punto di riferimento una luce lontana e Marcovaldo si muove verso di lei. “La luce che raggiunse era l’uscio fumoso di un’osteria. Dentro c’era gente seduta e in piedi al banco, ma, fosse l’illuminazione cattiva, fosse la nebbia penetrata dappertutto, anche lì le figure apparivano sfocate, come appunto in certe osterie che si vedono al cinema, situate in tempi antichi o in paesi lontani

– Cercavo… se magari loro sanno… via Pancrazietti… – cominciò a dire, ma nell’osteria c’era rumore, ubriachi che ridevano credendolo ubriaco, e le domande che riuscì a fare, le spiegazioni che riuscì a ottenere, erano anch’esse nebbiose e sfocate. Tanto più che, per scaldarsi, ordinò – o meglio: si lasciò imporre da quelli che stavano al banco – un quarto di vino, dapprincipio, e poi ancora mezzo litro, più qualche bicchiere che, con gran manate sulle spalle, gli fu offerto dagli altri. Insomma, quando uscì dall’osteria, le sue idee sulla via di casa non erano più chiare di prima, ma in compenso più che mai la nebbia poteva contenere tutti i continenti ed i colori.”

Un’osteria fa capolino all’inizio del romanzo d’esordio di Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, pubblicato da Einaudi nel 1947, un libro che gli meritò da Cesare Pavese, che ne caldeggiò la pubblicazione, la definizione di “scoiattolo della penna”. Per la verità, questa prima osteria calviniana è ligure ma è ugualmente meritevole di citazione come luogo privilegiato della vita sociale. Pin, protagonista del romanzo, è un ragazzo del popolo con una sorella che fa la prostituta. Scopre l’aspetto bestiale dell’amore e della guerra e va coi partigiani, in cerca del gioco e della carità dei grandi. Ogni sera attende nel vicolo un marinaio tedesco che va dalla sorella per scroccargli qualche sigaretta e ingozzarsi di fumo. “Poi, con la sigaretta in bocca, andare all’osteria e dire: – Mondoboia, chi mi paga un bicchiere gli dico una cosa che poi mi dice grazie.

All’osteria ci sono sempre gli stessi, tutt’il giorno, da anni, a gomiti sui tavoli e menti sui pugni che guardano le mosche sull’incerato e l’ombra viola in fondo ai bicchieri.

– Che c’è, – dice Miscèl il Francese. – Tua sorella ha ribassato i prezzi?

Gli altri ridono e picchiano pugni sullo zinco: – Te la sei presa questa volta, Pin, la risposta!

Pin è lì che lo guarda di sotto in su attraverso la frangia di capelli spinosi che gli mangia la fronte.

– Mondoboia, proprio come pensavo io. Guardate un poco, pensa sempre a mia sorella. Vi dico, non smette mai di pensarci: s’è innamorato. Di mia sorella s’è innamorato, che coraggio…

Gli altri ridono a gola spiegata e lo scappellottano e gli versano un bicchiere. Il vino non piace a Pin: è aspro contro la gola e arriccia la pelle e mette addosso una smania di ridere, gridare ed essere cattivi. Pure lo beve, tracanna bicchieri tutto d’un fiato come inghiotte fumo”.

A differenza di Calvino, Cesare Pavese amava le piole e le frequentava; la piola è al centro della personale mitologia dello scrittore; noi che, adolescenti alla fine degli anni Cinquanta, abbiamo letto e vissuto Pavese come una febbre dell’età evolutiva, andavamo per piole per evocarne lo spirito e quelli più giovani di noi, arrivati dieci anni dopo a occupare palazzo Campana, andavano anch’essi in piola per riunirsi e incontrare la classe operaia. Stando alla testimonianza di Tullio Pinelli, compagno di banco al liceo D’Azeglio, Cesare non amava il vino rosso perché gli ricordava il sangue; beveva solo vino bianco e il suo locale preferito era La Fontana dei Francesi, in collina, oltre il Po. Quell’insegna ritorna, leggermente modificata, nel romanzo La casa in collina, pubblicato nel novembre del 1948. Fa parte di un dittico, unitamente al romanzo Il carcere, inglobati sotto il titolo Prima che il gallo canti, citazione evangelica, in riferimento all’episodio nel quale Pietro rinnega Gesù, nonostante la promessa di non farlo. Protagonista de La casa in collina è Corrado, un insegnante di scienze quarantenne, che durante i terribili mesi del 1943 si rifugia in collina, contempla dall’alto gli incendi di una Torino bombardata ogni notte e lascia che siano gli altri a impegnarsi e a rischiare. Trasparente alter ego dell’autore che dopo l’8 settembre si rifugia

dalla sorella Maria, sfollata a Serralunga di Crea e si mantiene dando lezioni private nel collegio Trevisio dei Padri Somaschi a Casale Monferrato, sotto il falso nome Carlo De Ambrogio e lì rimane fino alla liberazione.

Corrado è a pensione da una coppia di donne apprensive, una madre e una figlia che lui chiama “le vecchie” e pressoché tutte le notti raggiunge un gruppo di sfollati che la sera salgono in collina da Torino per sfuggire ai bombardamenti. Si radunano in una cascina che in tempo di pace era una piola, Le Fontane. La prima volta ci va attirato da voci che cantano in coro e ritrova Cate, con cui aveva avuto una relazione interrotta bruscamente dieci anni prima. Cate è la figlia dei padroni della cascina e ha un figlio, Dino, di nove anni. Quando scopre che il vero nome del ragazzo è come il suo, Corrado comincia a pensare che possa essere figlio suo ma Cate si rifiuterà di dirgli il nome del padre di Dino. Anche per questo motivo le visite alle Fontane si fanno sempre più frequenti: “Capitare alle Fontane in pieno giorno mi dava un senso d’avventura. Sbucavo dal ciglione sulla strada solitaria, che un tempo era stata asfaltata. Ero a due passi dalla cresta e avevo intorno delle schiene boscose. Tornavano in mente le macchine, i viandanti, i ciclisti, che ancora l’anno prima frequentavano quel passo. Adesso era raro un pedone. Mi trattenevo nel cortile a mangiar frutta o bere un sorso. La vecchia mi offriva il caffè, l’acqua e zucchero. Per poter pagare, comandavo del vino. A quell’ora non venivo per Cate, non venivo per nessuno. Se Cate c’era, la guardavo sfaccendare, le chiedevo che cosa si diceva a Torino. In realtà mi soffermavo soltanto per il piacere di sentirmi sull’orlo dei boschi, di affacciarmi di lì a poco lassù. Nel sole di luglio, selvatico e immobile, il tavolino familiare, i visi noti, e quell’indugio di commiato, mi appagavano il cuore.”

C’è un’altra piola, ne La casa in collina e questa ha conservato le sue caratteristiche di luogo dove in quei tempi oscuri e calamitosi si andava per portare notizie e per riceverne. È situata al Pino, sulla cresta, e si affaccia su Chieri. Corrado arriva fin lì in compagnia del ragazzo: “Mettemmo il naso nella porta dell’osteria. C’era un’aria domenicale. Sfaccendati che giocavano a biliardo ci guardarono, tacquero. – Politica, – bisbigliai a Dino, – Vuoi pane e salame?

Dino corse al biliardo. Io girellai fino al finestrone di fondo. Di là si vedeva la pianura assolata. I giocatori, osservati da Dino, s’eran rimessi a giocare, parlottando. Si passavano accanto menando le stecche. Parlavano d’altro. Eran ragazzi di campagna. Qualcuno aveva la camicia nera. – Chi vuoi che sia? – disse un biondo, infagottato. – Per tutti è domenica.

Risero allegri, troppo allegri.”

Corrado torna all’osteria del Pino, da solo; nel frattempo c’è stato l’8 settembre: “Come sembravano lontane le incursioni. Cominciava qualcosa di peggio degli incendi e dei crolli notturni. Sentii parlarne all’osteria del Pino, dove arrivavo di soppiatto perché era un luogo di passaggio. Tendevo l’orecchio se si fossero visti tedeschi o fascisti. Ci trovai un mattino un soldato – aveva ancora gli scarponi e le fasce – dal consunto impermeabile sul torso nudo. Era un ragazzo di Toscana, rideva dal fondo degli occhi. Parlava, cianciava con noialtri avventori, e raccontava la sua marcia dalla Francia, dieci giorni di fuga, nominava i compagni, rideva, sperava di arrivare in Valdarno. Non ci chiese da mangiare né da bere.”

La figura di Beppe Fenoglio si stacca gigantesca nel panorama degli scrittori italiani del secolo scorso e, man mano che scorrono gli anni, la nostra convinzione che abbiamo a che fare con un classico moderno cresce. Leggere Fenoglio è come leggere Tacito, ma nelle sue cronache ci sono solo rapidi passaggi nelle osterie di paese, brevi soste giustificate dalla necessità di attingere notizie. Nella seconda parte del Dossier del Partigiano, cioè le carte sparse de Il partigiano Johnny, per molti il suo capolavoro, si parla un po’ più diffusamente di un’osteria del paese di Mango. I partigiani attraversano un paese pressoché deserto, dove i pochi abitanti incontrati, sfuggono al loro sguardo rifugiandosi in casa, paventando le rappresaglie dei tedeschi. “Deviarono all’osteria, che era stato il loro resort d’ogni giorno, e la sala di rapporto e d’udienza di Nord, nei buoni tempi, ed aveva

accolto tanti partigiani quanti nessun similare locale sulle Langhe poteva boast of. Ed ora il loro locale appariva violato ed abbandonato, con l’impiantito profondamente maculato e solcato, come se calpestato da uomini armati con tacchi corrodenti, e gli scaffali dei vini ghignavano per la rapina delle bottiglie, e la vasta, bassa, patriarcale cucina era gelata e muta in quell’ora vicina a pranzo. Due vecchi piedi ciabattarono dietro a loro, ed essi si voltarono per vedere il non vecchio oste, invecchiato di lustri in pochi giorni. – Ragazzi, ragazzi, – sospirò, – che ci volete qui? – Dissero che volevano sentire la radio inglese, avendo un tremendo bisogno di sapere… – Radio? – disse con un ghigno di disperazione: – Sembrate non sapere che proprio ieri sono stati qui ed hanno saccheggiato. E le radio sono state le prime cose ad essere asportate, e la mia radio la prima delle prime”.

Lo scrittore piemontese che ha dedicato maggiore attenzione al mondo delle osterie è stato senza dubbio Giovanni Arpino. Anziché prelevare dei campioni dai tanti romanzi in cui compaiono (L’ombra delle colline, Un delitto d’onore, Sei stato felice Giovanni, Il buio e il miele), offriamo al lettore una lunga citazione da un testo minore, la presentazione a un libro di fotografie di Gian Paolo Cavallero, Vino e Osterie, pubblicato da Priuli & Verlucca nel 1980.

“Nella memoria resta quella carezza, indimenticabile. La mano dell’oste o dell’ostessa posava la bottiglia, dopo aver versato il primo bicchiere, e le dita correvano lungo il collo di vetro per trattenere la goccia del vino. La carezza avrebbe dovuto salvare il tavolo, di per sé contrassegnato già da cerchi rotondi indelebili. Il gesto, lento e abitudinario, consola ancora: ha qualcosa di pudico e di sacro, come il raccoglier briciole di pane con la mano sulla tovaglia, a pranzo finito. Un tocco che sa di nobiltà nella povertà.

Vecchie osterie, dove siete? Eravate antri tenebrosi, o anche luoghi lindi, curatissimi. C’era un rettangolo di carta vetrata dietro ogni tavolo, inchiodato al muro. Lunghi sfregamenti di fiammiferi di legno svirgolavano nel rettangolo, commentando a modo loro le soste dei clienti, dei giocatori di carte, del bevitore solitario.

V’erano botole che dall’osteria portavano in cantine di dove usciva un oste con la bottiglia rara. Oppure la cantina si trovava di là del muro, sprofondava in cunicoli piccoli o anche enormi, da percorrere con la candela.

I nomi gloriosi di queste osterie: si chiamavano Oriente e Paradiso, si fregiavano di storia con un Al Garibaldi, divertivano con riferimenti come La stella polare. Poi v’erano quelle modeste, con il nome dedicato alla strada, ma venivano ricordate con nomignoli speciali dalla clientela. Nascevano così Ai tre culi, Alla tigre (per via di un’ostessa implacabile) e anche Alla sirena (per merito di una servente belloccia). Si mangiucchiava a tutte le ore, acciughe in salsa verde o rossa, una spanna di salsiccia, un’insalata di carne cruda. La gente arrivava coi suoi cartocci, il vino servito era anche detto ‘ad asportarsi’. C’era il bollito nei giorni di mercato, nel quartiere cittadino o nel paese, c’erano i tavoli fuori d’estate, c’erano le botti segnate e firmate, c’era il famoso ‘infernotto’ per i vini preziosi”.

Giovanni Arpino usa i verbi all’imperfetto, perché guarda a quel mondo con la testa voltata all’indietro, convinto che stia scomparendo.

Uno dei modi per smentire le sue fosche previsioni è proprio questa guida alle piole di Torino: sono come l’araba fenice, ogni volta date per morte, ogni volta risorte.

Tanto vale fare domanda all’Unesco affinché piole e trattorie siano dichiarate patrimonio culturale dell’umanità in modo che nessuno possa più cancellarle dal nostro vivere quotidiano.